Strukturelle Medienschieflage I

Mit der zunehmenden Fixierung auf Identitätsthemen verlieren die klassischen Medien die Lebenswelten der Mehrheit aus dem Blick. Zeitungen, Radio und Fernsehen produzieren immer öfter nur noch klischeehafte, einseitige Erzählungen, zum Beispiel wenn es um Geschlechterrollen geht. Das schadet vor allem den seriösen Medien.

Die klassischen Medien als beherrschende Hysterie-Maschinen des 20. Jahrhunderts verkraften es schlecht, dass ihnen im neuen Jahrtausend Online-Kanäle und Social-Media-Plattformen den Rang ablaufen. Vielleicht rührt daher ihr verstärktes Bemühen, mithalten zu wollen mit den aus den USA importierten Welterklärungsmodellen, die im Internet „trenden“: Seit Jahren werden in Zeitungen, im Radio und im Fernsehen mit zunehmender Lust und Häufigkeit Genderthemen einseitig abgefeiert, die ihren Ursprung in der Gender-Mainstreaming-Bewegung des US-Feminismus der 1990er-Jahre haben. Vorgeblich geht es darum, die Auswirkungen der Geschlechterrollen in verschiedenen gesellschaftlichen Zusammenhängen zu betrachten. Aber de facto wurde und wird Gender Mainstreaming so verstanden, unablässig auf die „strukturelle Benachteiligung“ von Frauen hinzuweisen. Dass das Leben auch für die meisten Männer nicht der reinste Paradiesgarten ist, wird hingegen kaum thematisiert.

Gender-Schieflage

Wie schief die Gender-Ebene in Wahrheit gelagert ist, zeigt sich beim jungen Forschungsgebiet „Gendermedizin“. Wer dabei, wie ich anfänglich, hoffnungsfroh denkt: „Ah, endlich werden die Ursachen erforscht, warum Männer in der westlichen Welt im Schnitt fünf Jahre kürzer leben als Frauen“, der hat sich getäuscht: Es geht in erster Linie um die Benachteiligung der Frauen in unserem medizinischen System. Etwa um den Umstand, dass Herz-Kreislauf-Erkrankungen bei Frauen andere Symptome zeitigen als bei Männern und oft nicht erkannt werden, weil die medizinische Forschung auf Männer zugeschnitten sei. Oder dass Medikationen auf einen Durchschnittsmann hinberechnet seien und nicht auf den weiblichen Organismus. Klar: Die Frau ist der Benachteiligte in unserer Gesellschaft, und diese Ungerechtigkeit wird jetzt mit der Gendermedizin auch im Gesundheitswesen endlich beseitigt. Dass Männer doppelt so häufig Herzinfarkte erleiden [1], öfter an Krebs erkranken und insgesamt eine klar kürzere Lebenserwartung haben als Frauen – wen kümmert’s? Die Gendermedizin jedenfalls nicht so sehr. Und die Genderbewegten in den Medien offensichtlich auch nicht. 20 % Einkommensunterschied zwischen den Geschlechtern werden jährlich beim „Equal Pay Day“ mit großem Getöse und empörten Wortmeldungen begangen. 5 Jahre Lebenszeitdifferenz sind keinen Huster wert. Vielleicht bräuchte es einen „Equal Die Day“, um die Aufmerksamkeit wenigstens mal kurz auf das Thema zu lenken.

Wenn alte, weiße Männer sterben

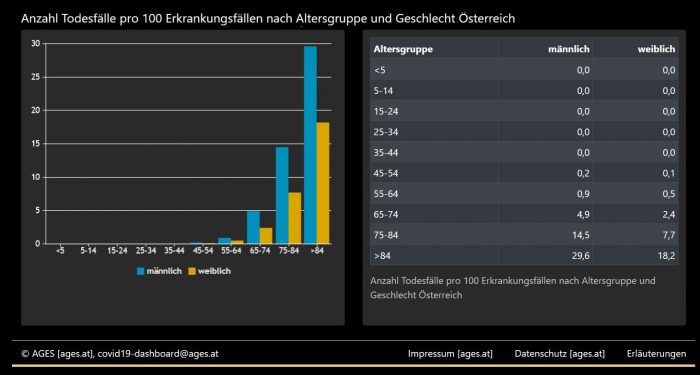

Auch im Zuge der Corona-Pandemie zeigte sich, dass man mit Themen, wo Männer den Kürzeren ziehen, in Österreich kaum Schlagzeilen machen kann. Dass Frauen unter der Pandemie litten – indem die Kinderbetreuung öfter an ihnen hängenblieb, durch höhere berufliche Belastung und drastische Impfreaktionen – wurde monatelang in Artikeln und Beiträgen abgehandelt. Umgekehrt war die Tatsache, dass Männer im Verhältnis deutlich öfter an COVID-19 starben als Frauen, zwar der deutschen Wochenzeitung „Die Zeit“ im Februar 2021 einen Aufmacher wert, nicht aber dem ORF noch sonst einem österreichischen Medium. Im „Standard“ wurde die überhöhte Männersterblichkeit wenigstens auf der Wissenschaftsseite abgehandelt. Und im Magazin „Woman“ durfte Gender-Medizinerin Alexandra Kautzky-Willer von der Med-Uni Wien in einem Interview die Zahlen relativieren. So viel mehr Männer würden eh nicht sterben, meinte Kautzky-Willer, in absoluten Zahlen nur in etwa ein Sechstel mehr Männer als Frauen. Neben hormonellen Gründen seien „Risikoverhalten, (schlechtere) Hygienemaßnahmen, (ungesünderer) Lebensstil und Rauchen“ für schwerere COVID-19-Verläufe und höhere Sterblichkeit bei Männern verantwortlich.[2] Mit anderen Worten: Selber schuld!

Selbst schuld

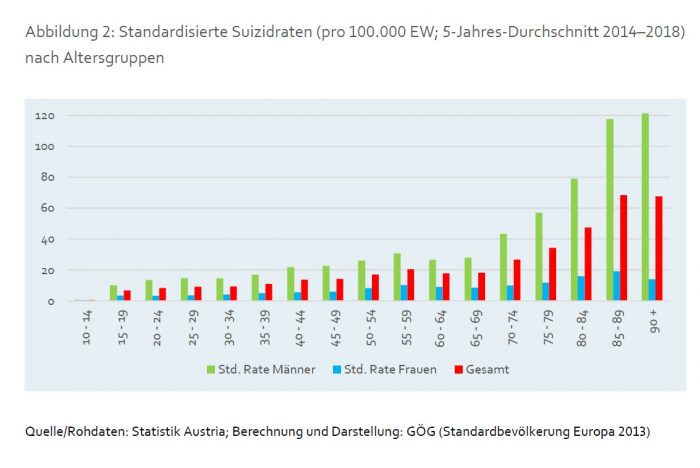

Selbst schuld sind vielleicht auch jene rund 900 Männer in Österreich, die sich jährlich das Leben nehmen. Drei Mal so viel wie Frauen. Das wird bei Erscheinen der jährlichen Selbstmordstatistiken manchmal erwähnt, ehe das Thema schnell wieder den medialen Radarschirm verlässt. Ähnlich still ist es in den heimischen Medien, wenn es um Alkoholkrankheit (ca. 300.000 Betroffene), Opiatabhängigkeit (ca. 30.000 Betroffene) oder Obdachlosigkeit (ca. 20.000 Betroffene) geht: All diese Übel, die zu drei Viertel Männer betreffen, würden sich für eine Genderberichterstattung im eigentlichen Wortsinn anbieten. Genderberichterstattung im eigentlichen Wortsinn hieße, die Bedeutung des Geschlechts – unabhängig von dessen Ausformung – für bestimmte Phänomene ins Treffen zu führen und, bei Männerthemen ebenso wie bei Frauenthemen, auf die Beseitigung der Ursachen zu beharren. Was die Selbstmorde und Obdachlosigkeit betrifft, werden in Österreich tatsächlich effektive Bemühungen unternommen, den Gefährdeten bzw. Betroffenen zu helfen. Bei anderen „männerdominierten“ Themen, wie Suchterkrankungen, ist bei genderspezifischen Maßnahmen durchaus noch Luft nach oben. Und in der Medienberichterstattung sowieso.

Männer als Gewaltopfer? – Undenkbar!

Gender Mainstreaming wird medial seit jeher als Anlass genommen, ausschließlich die Erzählung „Frauen sind in jedem Fall benachteiligt“ zu bedienen. Das gilt für Gesundheitsthemen, das gilt für berufliche Themen, wo seit über 20 Jahren mit mäßigen Resultaten viel Propaganda betrieben wird, damit mehr „Frauen in die Technik“ gehen. Umgekehrt werden äußerst selten und mit ungleich weniger Nachdruck zum Beispiel „mehr Männer in Volksschule und Kindergarten“ gefordert. Und auch beim Thema Gewalt gibt es ein auffälliges Gender-Ungleichgewicht: Gewalt gegen Frauen in Österreich ist ein omnipräsenter Aufreger in den Medien. Nach dem 11. Frauenmord in vier Monaten gab es im Frühjahr 2021 Demonstrationen auf der Straße und Krisensitzungen in der Regierung. Gut, dass es jetzt mehr Geld für Frauenhäuser, Schutzmaßnahmen und Beratung gibt. Dass aber insgesamt die Opfer von Gewaltverbrechen zu 70 % Männer sind und dass z. B. die Wahrscheinlichkeit, im öffentlichen Raum überfallen zu werden, für Männer mehr als fünf Mal höher ist als für Frauen … wiederum: Wen kümmert’s?[3] Männer als Gewaltopfer zu beschreiben, würde die Öffentlichkeit vermutlich zu sehr verwirren. Männer sind auf die Täter- und Unterdrückerrolle abonniert, da übersieht man bald einmal den Elefanten im Raum.

[1] Dass dennoch Frauen häufiger an Herzinfarkten sterben, liegt daran, dass sie älter werden und in höherem Alter Risiko und Letalität der Infarkte steigen.

[2] Die Sterblichkeit liege bei Männern „nur“ 14 % höher als bei Frauen, sagte Kautzky-Willer. Was die Medizinerin dabei nicht berücksichtigte: Diese Zahl ist durch die Altersgruppe über 75 „gedrückt“, wo vergleichsweise weniger Männer starben – einfach deshalb, weil von Haus aus viel mehr Frauen in dieser Altersgruppe vertreten sind als Männer. Nimmt man die über 75-Jährigen aus dem Vergleich, um die Gruppen vergleichbar zu halten, schaut es schon schlechter aus für die Good old boys.

[3] Opfer von Gewaltverbrechen in Deutschland 2019: Männer: 127.000, Frauen: 54.400. Opfer von Raubüberfallen im öffentlichen Raum in D: Männer: 10.900, Frauen: 1.900. Quelle: Polizeiliche Kriminalstatistik Deutschland 2019, Abschnitt 2.4 Quelle: https://www.bka.de/DE/AktuelleInformationen/StatistikenLagebilder/PolizeilicheKriminalstatistik/PKS2019/FachlicheBroschueren/fachlicheBroschueren_node.html (In der österreichischen Statistik werden Genderaspekte nur selektiv wiedergegeben, nämlich nur dort, wo Frauen stärker von Gewalt betroffen sind: bei der sexualisierten Gewalt und bei der erschreckend hohen Zahl von Frauenmorden in Ö.)