Der Held hinter der Kamera

Er hat drei Technik-Oscars und einen Emmy-Award auf dem Kaminsims stehen, ist Mitglied der Motion Picture Academy in Hollywood und gehört dennoch zu den weniger bekannten Akteuren des heimischen Films. Dabei hat der Wiener Fritz Gabriel Bauer ab den 1970er-Jahren die Technik von 35 mm-Filmkameras revolutioniert.

Oscar-Preisträger Stefan Ruzowitzky hat bei einer Podiumsdiskussion der österreichischen Forschungsförderungsgesellschaft FFG anno 2016 darauf hingewiesen, dass ohne die Moviecam von Fritz Gabriel Bauer der moderne Film vermutlich anders aussehen würde. Bis in die 1970er waren die Kameras, mit denen man Kinofilme drehte, unheimlich schwere Ungetüme, und es brauchte drei Personen, um eine solche Kamera samt Stativ von A nach B zu bewegen. Dann kam in den 1970ern Fritz Gabriel Bauer mit seiner Moviecam – einer qualitativ hochwertigen, aber leichten Kamera, die man sowohl als Schulterkamera einsetzen als auch mit verschiedenen Modulen zur Studiokamera aufmagazinieren konnte. Und plötzlich waren Actionszenen noch eine Spur näher am Geschehen dran.

Fritz Gabriel Bauer mit einer RED-Digitalkamera, die mit seinem Autofokussystem bestückt ist. Im Hintergrund eine seiner Arricams. Foto: Werner Schandor

Ist das wirklich so? Hat die Moviecam die Kinoästhetik verändert? – Fritz Gabriel Bauer winkt ab, als ich ihn, einen freundlichen, älteren Herren mit kurzgestutztem grauem Oberlippenbart und wachen Augen, in seinem Haus in Purkersdorf besuche: Ruzowitzkys Einschätzung ist für ihn zu hoch bemessen. Obwohl. Steven Spielberg beispielsweise hat bei der Anfangssequenz von „Soldat James Ryan“, wo die Granaten bei der Landung in der Normandie in den Sand einschlagen, dass man sich mitten im Geschehen wähnt, mit Moviecams gearbeitet. Gemeinsam mit Quentin Tarantino sei Spielberg auch einer der letzten, die noch mit seinen Analogkameras drehen. Alle anderen hätten längst auf Digitaltechnik umgestellt, 4k ist jetzt der Industriestandard in Hollywood. Fritz Gabriel Bauer muss es wissen. Schließlich gehört er seit 2012 selbst jenem Komitee an, das die Maßstäbe definiert: der „Academy of Motion Picture Arts & Sciences“, besser bekannt als jene Instanz, die die Oscars vergibt.

Anfänge als Bühnenbildner

Spulen wir den Film zurück an den Anfang, nach Wien, Ende der 50er-Jahre. Der HTL-Maschinenbauer Fritz Bauer, Jahrgang 1941, will Architektur studieren und arbeitet nebenbei in einem Konstruktionsbüro. Er berechnet unter anderem die Statik der Messehalle. Im Vorlesungsverzeichnis an der Akademie der bildenden Künste fällt ihm ein Fach auf, das ihn noch mehr fasziniert als Architektur: Bühnenbild. Caspar Neher, der es leitet, ist eine Legende. Neher hat unter anderem die Bühnenbilder für alle Uraufführungen von Bert Brecht entworfen. Und er nimmt Fritz Bauer nicht nur in den Kreis seiner Studenten auf, sondern macht ihn nach einem halben Jahr sogar zu seinem Assistenten. „Ich bin dann auch dahinter gekommen, warum“, erzählt Fritz Bauer: „Caspar Neher hat immer wunderschöne lavierte Tuschzeichnungen gemacht mit Sepiatinte und aufgehelltem Weiß. Es war alles immer ein bisschen verschwommen und sehr eindrucksvoll, aber die Werkstätten sowohl in der Oper in Catania, wo Neher wirkte, als auch in Berlin als auch in Wien konnten damit wirklich nichts anfangen. Er hat also jemanden gebraucht, der seine Ideen ins bühnentechnisch Machbare übersetzte. Das habe ich dann für ihn versucht.“

Zehn Jahre später ist Bauer weg vom Bühnenbild. Er hat an der Wiener Staatsoper gearbeitet und ist als Bühnenbildner mit seinem Freund Axel Corti nach Oberhausen ins Ruhrgebiet gegangen, als dieser dort die Theaterleitung erhielt. Ab Mitte der 1960er hat Bauer für eine Münchner Filmfirma die Bühnen für Karajans Opern- und Konzertfilme kameratauglich gemacht. Zurück in Wien, gründet Bauer 1969 mit seinem Freund Walter Kindler, einem später vielfach ausgezeichneten Kameramann („Sei zärtlich, Pinguin“, „Weiningers Nacht“, „Hinterholz 8“ u. v. a. m.), eine kleine Filmfirma, die Werbefilme und Untertitel macht. Bauer ärgert sich über das Equipment, das beim Abfilmen der Untertitel diese merklich springen lässt. Der Tüftler in ihm gewinnt die Oberhand: Bauer bestellt sich eine große, stabile Filmkamera aus Amerika, zerlegt sie in ihre Einzelteile, nimmt das Greiferwerk heraus, das für einen ruhigen, gleichmäßigen Bildstand sorgt, und baut drumherum eine kleine, relativ leichte Kamera, die sich noch dazu stufenlos in der Geschwindigkeit regulieren lässt. Die erste Moviecam ist geboren. Mit ihr kann man Filme in Kinoqualität drehen und dabei fließend in die Zeitlupe und zurück gehen. Ideal für Sportaufnahmen. Aber sie hat noch zu starke Eigengeräusche für Spielfilme. Also arbeitet Bauer, der inzwischen ein paar Mitarbeiter beschäftigt, an einem Modell, das die Kamerageräusche im Keim beseitigt: Die Moviecam 2 entsteht und wird bald nach Erscheinen 1977 – zur geringen Freude des US-amerikanischen Platzhirschen Panavision – von Fachmagazinen als neuer Standard in der Filmindustrie gefeiert. „Die Kamera war das Leiseste, was es bis dahin gab“, sagt Bauer nicht ohne Stolz. Die Moviecam 2 ist nicht nur leise, sondern hat auch einen Video-Kanal, über den man das Bild gleich auf einem Monitor begutachten kann. Die Nachfrage aus den USA ist größer als die Fertigungskapazität, das Unternehmen durchlebt seine erste Krise in den 1980er-Jahren und geht gestärkt daraus hervor. In den 1990er-Jahren, den besten Zeiten der stetig weiterentwickelten Moviecam, werden 60 Kameras pro Jahr gefertigt, rund zwei Drittel davon gehen nach Hollywood. Der Stückpreis beträgt damals eine stolze Million Schilling – heute rund 70.000 Euro, inflationsbereinigt wären wir bei ca. 120.000 Euro.

Vollendung und Ende der Analogkameras

Mitte der 1990er – da hatte er bereits zwei Technik-Oscars auf dem Haben-Konto – nimmt Bauer das Angebot des deutschen Marktführers ARRI an und entwickelt gemeinsam mit den Technikern von Arri Austria in Wien die Arricam, die technische Vollendung der analogen Filmkameras. Und gleichzeitig mit dem weltweiten Erfolg erlebt Bauer auch den immer rascher fortschreitenden Übergang zur digitalen Bildaufnahme. Heute drehen nur noch einige wenige Regisseure analog, die es sich kraft ihrer Prominenz leisten können.

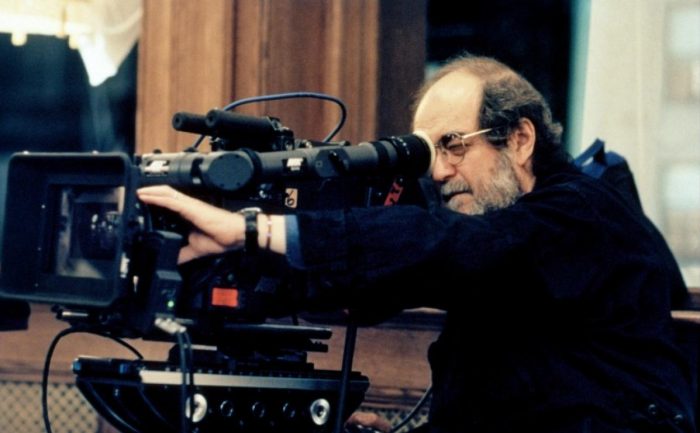

Stanley Kubrick bei den Dreharbeiten zu „Eyes Wide Shut“

„Was ist Ihr Lieblingsfilm, der mit der Moviecam gedreht wurde?“, will ich von Bauer wissen. Seine Augen blitzen auf, die Antwort kommt umgehend: „Eyes Wide Shut“. Kubrick drehte etliche Szenen mit der kleinen und leichten Moviecam SL, für die Bauer 2001 seinen dritten Technik-Oscar aus den Händen von Selma Hayek überreicht bekommt. Der Film sei Bauers Ansicht nach misslungen, Tom Cruise in der männlichen Hauptrolle eine Fehlbesetzung. Aber die Begegnung mit Stanley Kubrick, der ihn, Bauer, 1998 zum Filmset nach London einlud, war ein echtes Highlight. „Ich bekomme einen Anruf von seinem Schwiegersohn Jan Harlan, Stanley möchte mich kennenlernen“, erzählt der Erfinder. „Ich fliege erwartungsvoll nach London, fahre nach Pinewood und warte dort auf ihn, weil er noch das Set für den nächsten Drehtag herrichtet. Für mich ist Kubrick überlebensgroß mit allem, was er gemacht hat – von Dr. Seltsam bis Barry Lyndon. Und dann kommt er und gibt mir einen der sanftesten Händedrucke überhaupt …“ Es sei ein sehr netter Abend mit angeregten Gesprächen geworden, erinnert sich Bauer. Und er erwähnt ein verbindendes Element zwischen Kubrick und ihm, nämlich ihrer beider Hang zum Perfektionismus. „Das hat bei Stanley dazu geführt, dass er Dinge selbst in die Hand nahm – etwa das Ausleuchten –, obwohl er erstklassige Leute dafür hatte. Das war bei mir manchmal auch so“, sagt Bauer. Nachsatz: „Ich will mich aber nicht mit dem genialen Stanley Kubrick vergleichen.“

Was wäre das Kino ohne die Technik?

Das führt mich zu einer weiteren Frage an Herrn Bauer. Wenn vom Kino die Rede ist, stehen immer Schauspieler oder Regisseure im Mittelpunkt, aber so gut wie nie Techniker und Erfinder wie er. Wie beurteilt er die Rolle der Technik beim Film? „Die Technik soll den Kreativen dienen und nicht im Weg stehen bei der Realisation ihrer Ideen“, sagt er. „Die Kamera ist die physische Verlängerung eines Bildgestalters und Geschichtenerzählers.“ Auch wenn es so ist, dass erst die Technik den Film überhaupt ermöglichte – „ohne Technik gäbe es nach wie vor nur Vaudeville-Theater und kein Kino“ – sei die Rolle des Technikers beim Film nicht unterbewertet. Ganz im Gegensatz zu den Kameraleuten. Diese sind für Bauer die „wirklichen Gestalter des Bildes. Im Grunde genommen sind sie zumindest so wichtig wie der Regisseur, denn sie übersetzen die Ideen des Regisseurs in das tatsächliche laufende Bild.“

Die Technik-Oscars von Fritz Gabriel Bauer. Foto: Werner Schandor

Auf dem Kaminsims im Wohnzimmer von Fritz Gabriel Bauer drängen sich Auszeichnungen von Film- und Fernseh-Akademien aus den USA, Großbritannien, Deutschland und Österreich. Der Kamerainnovator wird heuer im Sommer 77 Jahre alt. Spitalsärzte und Professoren – als solcher darf er sich übrigens seit 2000 bezeichnen – sind da schon längst im Ruhestand. Aber ein Erfindergeist wie Bauer kennt keinen Ruhestand. Vor wenigen Jahren hat er ein neues Fokussiersystem für digitale Kinokameras entwickelt, die – anders als Amateurkameras oder Fotoapparate – nach wie vor händisch scharfgestellt werden müssen. Filmproduzenten rund um den Globus zeigen Interesse. Nur von der Vereinigung der Kameraleute in Hollywood kommt Gegenwind. Bauers Erfindung würde den Berufsstand des Focus Pullers gefährden – das ist jener Kameraassistent, der die Aufnahmeschärfe manuell regelt. Doch diesen Posten kann Bauers Gerät gar nicht überflüssig machen, denn jemand muss es auch bedienen können. Eigentlich eine Ironie, dass die Kinoindustrie, die erst durch eine technische Neuerung möglich wurde, sich in manchen Belangen gegen Innovationen sperrt.

Der Artikel ist in leicht gekürzter Form am 16.12.2017 in der Wochenendbeilage „extra“ der „Wiener Zeitung“ erschienen.